阅读:0

听报道

12月12日,英国举行了五年来的第三次大选。现任首相鲍里斯·约翰逊领导的保守党,凭借英格兰北部劳工阶层的倒戈,赢得了下议院650席中的365席。两年前逆势上扬,选票比例恢复至布莱尔时期高位水平的工党则全面溃败,席位锐减60席,仅获202席,创下1935年以来的最差选情。保守党的大胜宣告了“留欧派”的彻底失败,终结了两年来困扰英国的府院之争和下议院困局,使下届政府能够无障碍地推动脱欧进程。

但与此同时,苏格兰国民党以48席再次确立了在苏格兰的压倒性优势,北爱尔兰独立派政党获得的席位也首次超过了统一派政党。苏格兰独立和爱尔兰统一都不再是遥不可及的事情。如何处理英国与欧盟的关系、维持劳工阶层选民的支持并防止联合王国进一步走向分裂,将是约翰逊执政面临的最大挑战。

一场由“脱欧”主导的大选

保守党的胜选可谓毫无悬念。早在数月前,媒体和民调机构就普遍预测了这一结果。2017年大选时,脱欧谈判尚未开始,英国政治也未陷入少数派执政和府院之争的困局,选举大体上还是围绕经济民生问题展开的。但从2018年底开始,特雷莎·梅的脱欧协议草案连续三次被议会否决,她本人被迫辞职,下议院就脱欧方案多次投票仍无法取得共识,英国政府在3月和10月两次被迫向欧盟申请延期脱欧。在此期间,约翰逊甚至动用了非法强迫议会休会的手段,企图绕过议会推动脱欧,府院矛盾空前激化。

持续一年的政治僵局使很多选民产生了焦虑和厌倦情绪,他们认为下议院阻挠了脱欧进程,迫切希望在这个问题上能有一个迅速了断,这使得此次大选最终演变成脱欧派和留欧派的生死对决。从这个意义上讲,英国政治已经出现了某种“台湾化”的倾向,选民的投票意愿开始脱离传统的阶级和文化因素,聚焦到单一的对外关系问题上。只有根据这种变化调整纲领,明确脱欧问题立场的政党,才有可能更好地动员选民。在这一点上,保守党这一全世界最古老的政党显示出了更快的反应速度和更强的适应性。

尽管保守党的右翼化和疑欧派的崛起早在10年前就已经开始,但直到特雷莎·梅时代,留欧派依然在党内占据重要地位。今年7月约翰逊上台后,这种转向的趋势才大大加快。新任内阁几乎全部由硬脱欧派组成,不少温和派的重量级人物在党内失势或者选择脱党。约翰逊在9月甚至直接开除了21位拒绝支持政府立场的留欧派议员,他们当中只有4位在本次大选中回归保守党并当选,其他17位要么退选,要么败选。经过几次清党,保守党在英格兰民族主义的路上越走越远,成为脱欧派占据绝对优势的政党。

在竞选策略上,保守党果断切割了留欧派的议员和选民,反对现有脱欧协议草案的议员很难成为党内推举的候选人,对外则以“完成脱欧”(Get Brexit Done)为口号,直击脱欧派选民的痛点;在公共政策方面,新的竞选纲领比特雷莎·梅时代更注重中下层选民的感受,承诺在不加税的情况下,五年内对国家医疗体系增加339亿英镑的投资,以稳固劳工阶层的民心。

保守党还成功整合了脱欧派政治势力,与立场更极端、支持硬脱欧的脱欧党达成协议,后者同意在保守党已有席位的300个选区不推出自己的候选人,只在工党和自由民主党占据席位的选区参选,这使分散的脱欧派选票大量回流到保守党阵营,同时打击了工党在脱欧派选区的势力。

多数党团留欧派如何输掉选举

与此相比,反对派阵营不但没有进行有效整合,反而连续犯下重大的战略错误。

工党的脱欧政策是重新与欧盟展开谈判,并将“新的脱欧协议”与“留欧”作为两个选项进行全民公投,至于工党本身究竟支持脱欧还是留欧,要在公投前才做决定。在整个选战过程中,工党都拒绝就脱欧问题表态,工党领袖科尔宾甚至表示自己将在公投中保持中立。之所以有这样的态度,是因为工党的核心票源来自两个诉求相反的群体:英格兰北部传统工业区的劳工阶层普遍支持脱欧,但居住在伦敦和大学城地区的经济精英和知识精英普遍支持留欧。

工党没有像保守党那样迅速做出切割,而是希望以模棱两可的态度同时争取两边的选票,并试图把选战的主轴转移到经济问题上,承诺在五年内加税780亿英镑,并增加1530亿英镑的公共支出,这将使英国的赋税水平和政府支出都达到历史最高点,如此激进的改革计划甚至连不少工党选民都质疑其可行性。这种竞选策略在2017年或许有效,但在2019年全民焦虑脱欧的大环境下,被选民视为对国家最重大的问题缺乏立场、避重就轻、没有担当和领导力,这导致工党的脱欧派和留欧派选票双双出现重大流失。

英国第三大党、支持留欧的自由民主党在今年5月的英国地方选举和欧洲议会选举中取得大胜,民调支持率一度超过20%。但自民党似乎被胜利冲昏了头脑,7月份新党魁乔·斯文森上台后,推出了极端的政治纲领,她表示不再需要进行二次公投,如果自民党获得议会多数,就直接撤销脱欧,这在当前的政治气氛下是反民主的,连很多温和的留欧派都不能接受,斯文森本人又自诩为下届首相的候选人,拒绝与工党合作,这种极度膨胀的心态和政策招致了选民的反感,自民党的上升势头急转直下,最终仅获得12%的选票,斯文森也丢掉了议员席位,在担任了144天党魁后黯然退出政治舞台。

留欧派唯一取胜的途径是进行深度整合和策略性投票,在三党竞争、选情接近的选区舍弃得票数较低的候选人,全力支持票数较高的候选人,以击败保守党候选人,阻止保守党获得议会多数席位。但工党和自民党不要说整合结盟,连互相礼让的意思都没有,谁也不愿意自己的候选人让贤。

在英格兰东南部的许多选区,工党和自民党的总票数是超过保守党候选人的,但鹬蚌相争、渔翁得利,最终结果往往是保守党获得了席位,由选民自发组织的策略性投票只在一两个选区产生了作用。因此,尽管反对保守党脱欧政策的政党获得了全国52%的选票,按理说应该成为议会中的多数党团,但由于整合失败,票源分散,仅得到34%的席位,无力与保守党抗衡。

英国政治的这种“台湾化”重组自2015年就已相当明显。根据民调机构YouGov的统计,在2017年的大选中,脱欧派选民对保守党的支持度从38%激增至64%,留欧派选民对工党的支持度也从38%增长至55%,到2019年,脱欧派选民对保守党的支持度持续增加,达到73%,足以抵消甚至超过保守党流失的留欧派选民,但工党在留欧派和脱欧派中的支持度却同时出现了10%的下滑,选票分别流向了自民党和保守党。

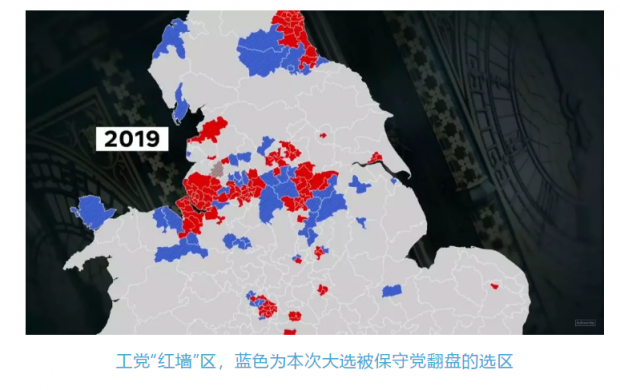

反映在地区选情上,就是保守党并未赢得更多的留欧派选区,取得全面突破的地区是英格兰北部的老工业区,包括德拉姆郡一带的传统造船业重镇,中部的制造业、采石业和陶瓷业中心以及德比郡、南约克郡和威尔士北部的煤矿产区。这里曾经是工党最稳固的票仓,被称为不可逾越的“红墙”(Red Wall),但在全球化浪潮中,大量煤矿关停,制造业转移海外,这些地区的劳工阶层也成为脱欧的主要支持者。

2017年后,这些原先的工党安全选区开始岌岌可危,随着脱欧派选民继续投向保守党怀抱,“红墙”在2019年轰然倒塌,比如德拉姆郡的毕晓普奥克兰(Bishop Auckland)选区,100年来首次有保守党候选人胜出;临近的塞奇菲尔德(Sedgefield)选区自1935年以来就是工党的势力范围,工党前首相布莱尔在这里担任过24年的议员,这次也被保守党攻陷。工党仅在“红墙”地区就丢失了近50个席位,至此败局已定。

“借来的选票”——约翰逊政府面临的挑战

保守党的胜选宣告了留欧派和二次公投运动的彻底失败,脱欧已成定局,再无回旋余地。下议院预计会在圣诞节前通过约翰逊的脱欧协议草案,确保英国在明年一月底前准时进入脱欧过渡期。但这不是英国媒体、特别是右翼媒体宣传的那种脱欧问题的终点;恰恰相反,这只是新的脱欧困局的开始。

接下来的英欧关系和贸易协定谈判才是难度最高、最具挑战性的,如此庞大的工程很难在一年内完成。约翰逊如果希望快速完成谈判,就必须接受“软脱欧”,保持与现状接近的英欧关系,这会得罪主张硬脱欧的核心支持者,但如果选择较长的谈判时间,达成较“硬”的脱欧方案,又不得不寻求延期,打破自己一年脱欧的承诺。这一切要看新任首相如何做出选择。到2020年底脱欧过渡期届满之时,英国可能会面临新的危机时刻,那时的下议院将没有能力制衡行政权力,断崖式的无协议脱欧依然是一种可能出现的局面。

此外,保守党人很清楚,英格兰北部劳工阶层的选票是“借来”的,票源并不稳固。脱欧问题从本质上讲是英国长期以来政治和经济失衡发展的病症体现,而并非病因本身,脱欧并不能解决这些问题,相反,劳工阶层的利益在脱欧过程将不可避免地受到损害,他们仍有可能感到不满而转投其他政党。欧约翰逊当选后承诺加大对北部的基础建设投资,希望借此取悦北方选民,但这很难解决深层的结构性问题。如果约翰逊继续鼓噪英格兰民族主义,以此转移英格兰选民的注意力,就必然会刺激其他地区的分离主义情绪。

在此次大选中,统一派政党在苏格兰仅获得11个席位,苏格兰国民党以48席再次取得绝对优势,并明确提出将寻求第二次苏格兰独立公投,在英国整体脱欧和苏格兰多数选民反对脱欧的形势下,苏格兰独立诉求的合理性和吸引力正在持续增长。而在目前的脱欧框架下,北爱尔兰和英国本土以爱尔兰海为实质边界,被分割为两个不同的经济区。北爱将执行与欧盟相近的法规,未来会与英国越来越疏远,而与爱尔兰共和国越来越亲近。此次爱尔兰民族主义政党在北爱尔兰获得的席位史无前例地超过了统一派政党,就是一个相当危险的信号。如何防止联合王国在脱欧过程中走向分裂,将是约翰逊政府面临的最大挑战之一。

“红墙”与“锈带”——英美政治的交相呼应

以国际化的视角审视这次英国大选不难发现,2019年工党的败选与2016年美国总统大选中民主党的失利如出一辙。在那次选举中,起到决定作用的是有“防火墙州”(Firewall States)之称的民主党北部铁仓区,包括艾奥瓦、俄亥俄、明尼苏达、威斯康星、密歇根和宾夕法尼亚。除明尼苏达勉强保住外,其余五州全部转投共和党。后三个州的选情格外焦灼,民主党平均只输了1%,也就是10万票左右,但这10万票决定了46张选举人票的走向,此消彼长,使希拉里最终无力回天。

这六个州连成一片,构成了美国的“锈带”(rust belt)。和英国的“红墙”一样,这片传统工业区在美国的崛起过程中曾经一度无比繁荣,但随着全球化的到来,也遭遇了制造业外迁,经济衰退和民生凋敝。这里受教育程度较低的白人产业工人传统上是民主党的支持者,亦如“红墙”区的劳工阶层世世代代都把票投给工党,但他们对待种族、国家安全和移民等问题的态度相对保守。

在1980年的美国大选中,他们就曾经认为民主党过于关注少数族裔、妇女、失业人群和赤贫人群的利益,忽视了白人工人阶级的利益而倒戈共和党候选人里根,史称“里根民主党人”(Reagan Democrats),这与前一年撒切尔夫人在英国胜选时9%的低技术工人转投保守党的情况不无类似。在2016年的美国大选中,“锈带”区工人对全球化的反对、对自身经济状况的焦虑、对移民和反恐问题和恐惧,与种族主义的抬头交织在一起,使他们再次倒戈,成为“特朗普民主党人”。同样的倒戈,在2019年的英国大选中又再次上演。

英国大选的结果给美国的民主党人敲响了警钟,如果仅仅依靠左翼的经济政策和候选人的人格操守,继续忽视劳工阶层的心理需求,他们很可能会在2020年的总统选举中再次失利。很明显,“锈带”区的工人选民并不在乎特朗普的个人人品,亦如“红墙”区的工人选民明知约翰逊谎话连篇、厌女排外,仍然义无反顾地将票投给他。在这两位候选人编制的政治神话面前,人品缺陷完全可以忽略不记。

劳工阶层的集体右转

劳工阶层为什么会抛弃左翼政党而改投与自身阶级利益相反、主张民族主义和民粹主义的右翼政党呢?学术界对此已有不少讨论。伊文思(Gillian Evans)在研究了英格兰东南部码头业和食品加工业的工人状况后指出:工人阶级的社会团结并不具有跨越国界的普适性,相反,这种社会团结具有高度的地方性,建立在等级分明、内外有别的亲属关系之上,并以相同的居住地和职业为界线形成一个一个小共同体,这使新移民很难融入当地社会。

工党从20世纪下半叶开始,一方面致力于以文化多元主义政策帮助少数族裔实现社会融合和族群平等,另一方面试图将不同的族群联合起来,找出所有人共同的经济利益,争取更好的工作和生活条件。这两大诉求保持着一种脆弱的平衡。进入新千年后,这种平衡开始被打破。文化多元主义鼓励彰显的少数族群文化使原生居民感到文化上的威胁,而现代的福利国家制度建立在按需分配的原则之上,不再像以前那样优先考虑当地群体。原生居民开始抱怨在这种制度下,外来者可以获得优先待遇,因为他们看起来更弱势,需求更大,自己反倒沦为被体制忽视的人群。

这种文化焦虑和经济焦虑共同作用,使地方性的社会团结一步步走向带有白人种族色彩的排外主义,催生了极右翼的英国国民党和之后的英国独立党,他们成为鼓吹脱欧和反移民政策的急先锋。

此外,劳工阶层的人生价值和尊严与职业密切相关,产业工人普遍对自己的职业感到高度认同和自豪,很多家庭世代从事相同的工种。随着英国进入后工业时代,大批工人并非因为自身的不努力,而是因为全球经济的结构性变迁而失去了工作。他们很难适应新的服务行业,也无法从失业和领取救济中获得个人尊严。他们感到自己的人生被剥夺了,罪魁祸首就是移民和外国人。在脱欧派的宣传中,脱欧后的移民数量将大幅减少,工作和教育机会将重新回到原生居民手中,不仅国家可以从欧盟那里“夺回控制权”自主自立,每个人也能重新主宰自己的人生,重新成为有价值、有尊严的人。这种叙述对劳工阶层具有巨大的吸引力。

席尔瓦(Beverly J. Silver)等人则从马克思和波兰尼的双重视角审视这个问题。英国和美国的所谓工人阶级具有两面性。他们在国内受到剥削压迫,位于社会底层,但在国际上横向比较,他们的收入和生活水平仍然高于许多发展中国家的中产者,是国际意义上的中产阶级。全球化加剧了世界各国内部的不平等,但缓解了国与国之间的不平等,新兴经济体人口的收入和生活水平大幅提高,他们与发达国家工人的差距在一代人的时间里大大缩小了。

从这个角度来看,英美的工人并不是现在的日子变差了,而是以前那种不需要付出太多就可以过上好日子的时代一去不复返了。随着全球化的深入,他们还要与全世界各地工作更努力、教育背景更优秀、却愿意接受更低薪资的人竞争,形势对他们将越来越不利。无论是脱欧还是特朗普的当选,核心诉求都是反对全球化,反对来自国外劳动者的跨国竞争。因此这仍旧是一个阶级问题,只是变成了一种波兰尼式的阶级自保行为。这种隐晦地捍卫自身在全球体系中的中产地位的政治动员,远比左翼政党传统上那种马克思式的阶级动员更有吸引力。

左翼的分裂与重建

上述问题正是英美左翼政党面临的危机所在。在20世纪60年代,劳工阶层的选票占据了英国工党总选票的80%,这一比例到世纪末的布莱尔时代下降到了60%,在最近的选举中,已经不足40%,无怪乎当年的 “新工党”会喊出“我们都是中产阶级”的口号。

英美左翼内部已经分裂成两个诉求难以调和的群体,一边是传统工业区的劳工阶层,这是一个人口不断缩减但仍具有影响力的群体;另一边则是大城市中已经成为中产阶级的经济精英和知识精英,他们虽然也支持左翼的经济政策,但更注重世界主义、文化多元主义、种族性别平权和环境问题等后物质主义价值观。很多精英左派对劳工阶层抱着鄙夷的态度,认为他们缺乏知识、思想落后、头脑愚蠢、充满种族和性别偏见,轻易听信右翼煽动者的谎言而不知自己真正的利益在何处。

这种居高临下的说教不但没有把劳工阶层拉回来,反而把他们推向了右翼政党,劳工阶级也反过来质疑精英阶层,认为他们不爱国、玩弄身份政治、只关注少数族裔的权益和忽视国家主体人群的诉求。这种分裂严重削弱了左翼的力量。

对比2017年和2019年的英国大选就可以看到,社会民主主义的经济政策仍然具有强大的生命力,工党也成功争取到了大城市中心地区的精英人口,甚至扩大了这种优势,保守党短时间内还难以攻破。

老工业区劳工阶层的倒戈并非永久性的。想要重回唐宁街十号,工党必须重新争取到他们的支持,这意味着精英左翼必须进行自我改造,真诚、平等、尊重地对待劳工阶层的文化焦虑和经济焦虑,将马克思式和波兰尼式的阶级动员结合在一起,创造出一套新的、能够引发劳工阶层内心共鸣的理论体系,在追求经济平等和族群平等之间、全球化和民族主义之间重新建立的一种脆弱的平衡。美国民主党也面临同样的问题。这是一个重大的理论挑战,也是近年来老生常谈的问题,令人遗憾的是,至今尚未看到英国工党或者美国民主党在这方面有所作为。

本文12月17日首发于端传媒“深度评论”栏目,如需转载,请联系作者。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号